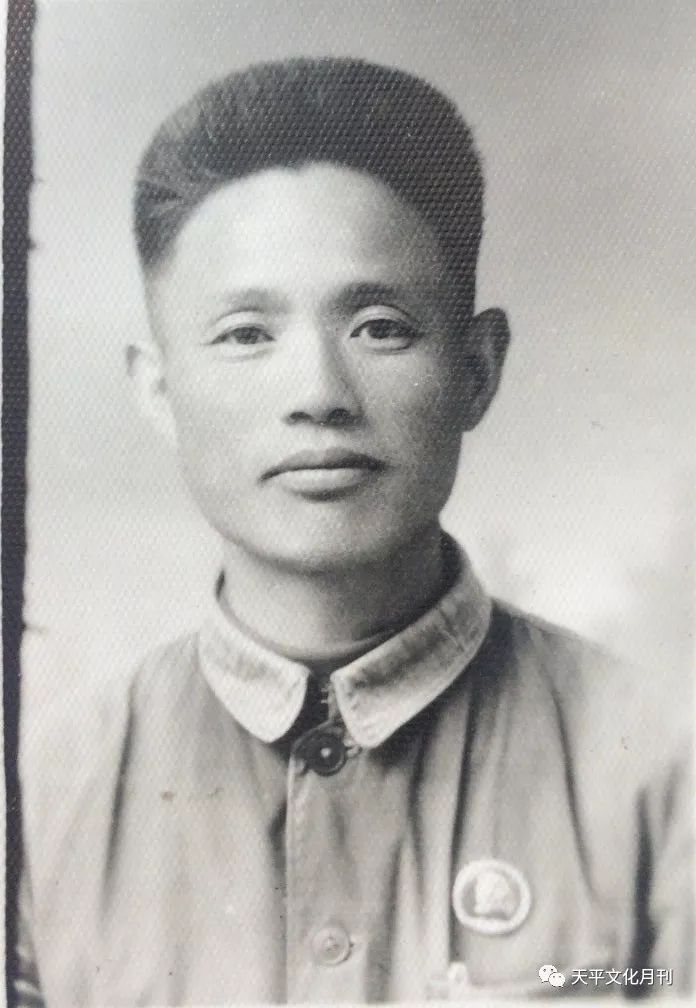

我的师傅杨学远

1981年的6月26日,早饭后,刚进法院办公室,领导就告诉我:“杨学远同志病逝了。”老杨患的是肝癌,对于他的病逝,本来早有思想准备,然而一旦真的听到他病逝的消息,仍然免不了震惊和哀伤。而我们共同相处的往事,至今仍然常常浮现在我的眼前。

我是1972年底到公安机关军事管制小组民事组工作的。成立法院之后,我被分配在民事庭工作。虽然和老杨一个庭、一个宿舍,然而真正在一起办案,则是在1973年底,我俩被分配到山东省招远市人民法院张星法庭之后。记得去法庭之前,领导找我谈话,告诉我老杨在旧社会讨饭出身,没上过学,1947年参军后学了些文化,1964年初转业到地方,工作积极肯干,要我好好向他学习,当好他的助手。听说老杨为建立新中国流过血,敬重感油然而生。

张星法庭分管七处公社(相当于现在的镇),只有我和老杨两个人,他是负责人,我是书记员。每逢办案,老杨负责审理,我负责记录。我是个比较爱动脑子的人,每逢庭审,我往往与老杨同步思考对当事人的问话和批驳当事人的错误请求,但每当他讲完之后,两相比较,就显出我的不足。老杨虽没有多少文化,却是好学之人。他不但在办案中经常宣读法律政策教育当事人,工作之余,也常常捧着法律手册一个字一个字地读。遇到疑难问题,便向人请教,我当然也包括在他请教的范围内。每逢我的回答令他满意时,他就说句:“有道理”,反之,便不客气地数落我几句,使我脸皮发烧。

老杨性情急躁,曾为鸡鸭糟蹋村头集体的庄稼找过大小队干部,并为村干部无动于衷发过脾气。然而,有时他却又能那么沉住气。那天,我俩到韩家村处理一件流水纠纷案。一进村办公室,村干部就介绍说被告脾气暴躁,要我们注意。果不其然,被告一进村办公室,听说我俩是法院的,便跳着脚嚷道:“法院怎么了?法院能不让流水?法院能踩着身子给我拔鸡子去?”我当时气得站起来,就等老杨说话,我便将他拖出去,但老杨坐在那里抽着烟,眯缝着眼看着当事人又跳又吼,却一声不吭。直到被告停下之后,老杨才不急不慢地拿出法律法规手册宣读有关农村的流水、通行要服从集体规划的政策规定。宣读完了,老杨霍地站起来质问道:“都知道好汉打不过法律去,我就不信你能打过法律去。”接着,他围绕着法律又讲了些道理,举了些正反事例。他的嗓音越来越高,越来越严厉。被告则竟似霜打的草,由吹胡子瞪眼横眉立目地站着,渐渐低着头蹲在地上。最后,老杨声色俱厉地宣布处理意见,让被告表态。被告表示接受,并在我写好的协议书上签名盖了印。我们不到两个小时就结案了。望着老杨,我真不相信他面对蛮横无理的当事人如此沉稳。我把这条经验牢记在心,并从中悟出一个道理,那就是:当事人的观点无论正确与否,只有让他把话讲完,他才能听进你的讲话。只有听完当事人讲的,你才能清楚他想得到什么,怕失去什么,他的理由能否站住脚,你的说服教育工作才能对症下药,有的放矢。因此,自那以后,无论遇到多么暴躁、无理取闹的当事人,我都能沉着地让他把话讲完,从而使我的调解工作说服力强,案件调解率高。

老杨喜欢喝酒,也善于炒菜,为此他买了汽油炉和一应炊具。他炒的绿豆芽,脆而不生,掌握的火候恰到好处。最拿手的是炖甲鱼,其与众不同的是杀甲鱼时,将苦胆取出来,待开锅一定时间后,将苦胆撕破将胆汁撒到锅里,这样,甲鱼肉、甲鱼汤特鲜美。在张西村,他有几位酒友,一位是村副主任,一位是村会计,一位是木匠,再一位是裁缝。这位裁缝做衣服在地方上是高手。头年腊月,我和老杨在他那里各做了一套衣服,令我们很满意。老杨每逢工作压力小了,往往会在晚上将这几个人招呼到法庭,炒上五六个菜,与他们痛饮一番。这几位酒友有时也约他到家里喝酒,多是逢年过节或红白喜事。

1974年秋天的一天,裁缝的姑表弟打官司。裁缝领他到法庭立上案之后,下午便约老杨到他家里喝酒,被老杨拒绝了。第三天下午,裁缝又到法庭找到老杨,他两手比画着一个圆,说他操持了个这个,意即甲鱼,因为老杨做得好,非让老杨去显显手艺不可。老杨沉默了一下,很难为情地说道:“如不是你姑表弟在打官司,就咱弟兄们的交情,我肯定去。今天如果去你家里喝了酒,你表弟的官司没走后门也被认为是走后门了。这样吧,你表弟的官司结束之后,我请你的客。”

“不不不,既然老杨你这么说了,今天就不请你喝酒了,我相信我表弟的官司一定能赢,到时候我好好请请你。”裁缝说着便尴尬地走了。

一个月后,法庭根据调查的证据和法律规定判决裁缝表弟败诉。之后,老杨请了裁缝等人喝酒。这次请客的目的,就是向裁缝解释他表弟的官司为何输。酒桌上,裁缝没容老杨解释,口口声声称他为杨包公。他的大度,自然让老杨心里高兴而释然。

上世纪70年代,的确良、的卡等布料都是要发票的,并且是每个人几年才能发到一次。请客后没过多久,单位发给老杨六尺的布票。他将布买到手,又送给那位裁缝做衣服。第三天,裁缝便安排人将衣服送到法庭。衣服做的这么快,老杨自然高兴。送衣服的人刚走,他便将衣服穿到身上。我一看,只见右袖子肥瘦合适却短,左袖子长短合适却瘦,老杨气得脸变了色。我建议找裁缝,即使他不给改好,也臭他一下。老杨懊恼道:“你臭他,他和你不讲理,我和他吵架骂街,那被臭的不就是我了?”我略一思忖,认为老杨讲的对,脱口说句:“真是得罪一个人就是一堵墙。”懊恼的老杨厉声叱道:“你这是什么话?!干咱这一行的,不敢得罪那些刁民,还干什么干?”我自知理亏,没再言语,只是心中埋怨他不应让这个裁缝做衣服,但同时更敬佩他对事业的忠诚。

1974年底,老杨不幸得了肝炎,领导为了照顾他,批了他半年病假。老杨重新上班不久,我被调到中村法庭任主持工作的副庭长,老杨也被任命为张星法庭庭长。但我们在法院里仍然一个宿舍。眼见他的肺气肿逐日见重,肝炎也复发,虽然医生多次给他开病假条,领导和同志们也都劝他注意休息,可他往往是把病假条往兜里一装,照常工作。1980年春,领导为了照顾他的身体,准备把他调到院里干点儿力所能及的工作。领导们刚作出上述决定,老杨还没到院里上班,县里突然批准三处法庭建办公房,其中就有张星法庭。领导考虑老杨在张星地界最熟,他在老家又曾建过房子,有建房子的经验,便又决定他暂时留在法庭负责建房子,待房子建起来再回院里。对于这个决定,老杨无条件接受了。然而,有人却怕老杨应付差事,认为领导这一决定并非英明。我却担心他的身体,曾劝过他少操心。他不认识似地两眼瞪着我说:“我还就不能前头走了,让人后面指着脊梁骂。”张星法庭的房子建起来了,且在三处法庭中质量第一,老杨却得了不治之症——肝癌。

当县医院诊断老杨得了肝癌时,领导和同志们都不相信这是真的。可能鉴于这种侥幸心理吧,组织上前后联系按排老杨到烟台、济南等大医院进一步确诊,诊断的结果竟都与县医院相同。领导和同志们除了在生活上尽力照顾他以外,还纷纷为他找了许多偏方,我也送给他两个治癌的偏方,并且督促他试一试。他试了,但并不见效。既然是不治之症,为了照顾方便,老杨又重新住进县医院,眼见得他的身体日渐消瘦,我的心情也随着日渐沉重。

老杨同志病逝了。他生前,无论在部队还是在法院,都是在基层工作,没做过什么惊天动地的大事情,然而,其对工作的执着与忠心耿耿,恰似鲁迅先生所赞扬的国家脊梁。老杨生前我从未叫他声师傅,而心中早已认他为师傅。他不仅传授给我办案的方法和技巧,更传授给我做一名合格法官的基本准则。在几十年的审判工作中,我一直以他为榜样,从不做违背良心的事。我有时想,他老人家若健在,一定会为国家的繁荣富强而欣慰。