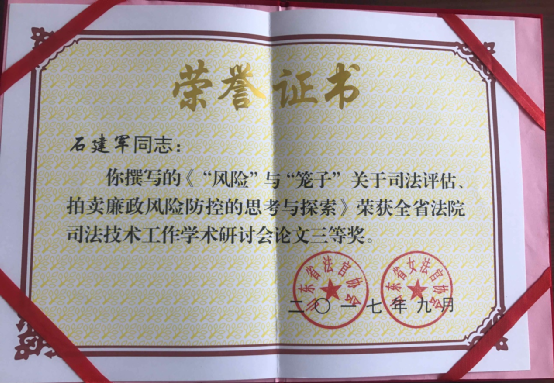

我院石建军同志荣获全省法院司法技术工作学术研讨会论文三等奖 |

||

| 来源: 发布时间: 2017年10月12日 | ||

|

“风险”与“笼子” 关于司法评估、拍卖廉政风险防控的思考与探索 莱州市人民法院技术室 石建军 司法评估是指司法过程中,对非货币形态的涉案资产价值,以货币为尺度进行评定估算,而司法拍卖是在司法评估基础上,通过公开竞买的方式,把涉案资产从实物形态转化为货币形态,在市场上实现涉案资产价值。诉讼过程中,只要存在财产争议、财产执行,就必然产生评估、拍卖司法行为。评估、拍卖的过程、结果如何,直接决定司法的公正与廉洁。结合工作实践,本文试就司法评估、拍卖中存在的廉政风险,及如何把评估、拍卖的委托权、管理权关进制度的笼子,加强廉政风险防控,做粗浅探讨。 一、司法评估、拍卖存在廉政风险的客观必然性 从莱州法院的具体实践看,司法评估、拍卖,起始于上世纪80年代后期,那时还没有社会中介机构,从事这类业务的是从属行政部门有资质的事业单位,如:会计师、审计师、价格事务所及拍卖行等。当时案件数量较少,在诉讼中需要评估、拍卖的,由审判、执行人员直接委托相关单位办理。至90年代末,随着案件数量的增多和加强管理的需要,最高院做出“归口管理”的规定,即评估、拍卖案件由法院技术部门统一对外委托管理。此时至世纪初,有执业资质的国家事业单位逐步改制为自负盈亏、以营利为目标的中介机构,在所有制上,也由国有变为私有,或者说私营、民营。 法院技术部门在开展这项工作之初,只是单一地在程序上委托,很少进行实体性参与,与中介机构的关系也不十分紧密。进入新世纪,在这项工作不断拓展的同时,司法鉴定体制也开始了改革。2002年,最高院《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》出台,2005年,《全国人民代表大会常务委员会司法鉴定管理问题的决定》颁发,《规定》、《决定》的实施,我国司法鉴定体制从全社会和法院系统两个层面向纵深推进,进入诉讼程序的司法鉴定业务全部由法院委托社会中介机构鉴定,包括评估、拍卖,从事司法鉴定的社会中介机构也随之增多,在一个法院辖区内,同一鉴定业务一般都有多个中介机构“竞相受托”,从经济学视角看,形成了“司法鉴定市场”,而法院在这个市场中成为举足轻重的“买方”。就评估、拍卖来说,各中介机构都发现和盯住了法院委托的“评估、拍卖”这块“肥肉”,因为这部分业务有稳定的案源,收费又具有强制性,现帐不赊,利润丰厚。市场经济的竞争性,中介机构的营利性,司法行为的权威性和人贪图利益的本原性,决定了司法评估、拍卖存在廉政风险的客观必然性,就是说,必然产生中介机构通过向法院“业务管理人”行贿来获取商机的问题,当然,也存在法院“业务管理人”进行权力寻租的可能。权力与利益并存于同一时空,在客观上是产生腐败的充分必要条件,这是人类活动的一条铁律。 透析司法评估、拍卖的发展历程,在逻辑上可以说存在滋生腐败的客观必然性,而统观20年来的具体实践,也凸显出存在廉政风险的严峻现实性。2006年,率先曝出新疆乌铁中院在评估、拍卖中涉嫌单位受贿,原院长涉嫌个人受贿案,法院成为刑事被告人,是典型的在司法评估、拍卖中的腐败案。此后曝出的深圳中院窝案、广东高院大案(牵扯出原最高院副院长黄松有)等等,都与评估、拍卖、指定破产管理人有直接关系,引起法院自身及社会各界的高度关注。从我们山东法院系统实际情况看,一个基层法院、两个中级法院的技术室主任因此被追究刑事责任。以上只是暴露出的问题,没有暴露出,并不等于没问题。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,说“评估、拍卖成为腐败重灾区”(最高院执行局一位领导语),并非危言耸听。正因为司法评估、拍卖面临反腐的严峻形势,2009年,最高院在“五个严禁”中,将“严禁在评估、拍卖活动中徇私舞弊”单列提出,既有很强的现实针对性,又有敏锐的科学预见性。 二、司法评估、拍卖易发腐败的风险区 腐败源于权力,“绝对权力导致绝对腐败”(英国史学家阿克顿语)。任何行使权力的过程,都存在产生腐败的动机和可能。结合工作实践,剖析以往发生的案件,我们认为,司法评估、拍卖主要存在三个廉政风险区。 (一)“选择机构”环节。这一环节是最易出现问题的风险区,就是评估、拍卖“业务管理人”利用职权,把案件指定或变相指定给某中介机构,接受中介机构的利益回报,主要表现为三种类型: 一是契约型。法院业务管理人与某一中介机构形成默契,一方输送案件,一方回送利益。这类案件作案时间具有长期性特点,甚至形成个别法院领导与技术部门负责人结成利益共同体,和中介机构沆瀣一气,拉着为干警谋福利的“大旗”,作中饱私囊的“虎皮”,如新疆乌铁中院案件。 二是机会型。对标的额大、收费高案件,投机者通过“非常公关”猎取商机,盈利后“论功行赏”。这类案件作案时间具有临时性特点,但涉案金额大,往往构成重大腐败案件,如广东高院案件。 三是综合型。从案件审理到指定破产管理人、评估、拍卖、律师代理等各个环节组成“腐败链,采取多种作弊手段,最终实现利益均享的目标。这类案件具有涉及面广、涉案人员多的特点,往往揪出一个人,扯出一大片,如深圳中院案件。 (二)评估环节。诉讼资产的评估结果,直接影响当事人的利益。在诉讼利益角逐中,各方当事人既有“争取”法院工作人员支持的愿望,也有“争取”中介机构支持的企图,如果法院工作人员、中介机构收取一方当事人的财物,则存在高估或低估,偏袒一方当事人,损害一方当事人利益的风险,从而产生“徇私枉评”,司法不公的恶果。这一风险,在财产损失赔偿审判案件中表现的尤为突出。因为财产执行案件,有司法拍卖环节制约,财产继承、分割、合伙等审判案件,由双方或多方当事人共同决定评估结果的处分,评估结果并不能单方决定利益走向,而财产损失赔偿案件,评估结果直接决定利益走向,直接决定判决结果。 (三)拍卖环节。拍卖环节廉政风险主要有三种情况: 一是封锁应公开的拍卖信息,把竞买转化为独买。 二是泄露应保密的拍卖信息,致竞买人相互串通,虚假竞买,操纵拍卖结果。 三是违规处分拍卖款。在多个申请人等候拍卖款的情况下,违反分配顺序,谁给好处谁优先;故意拖延支付拍卖款,引导当事人先付“辛苦费”,再领拍卖款。 三、把司法评估、拍卖的委托、管理权关进制度的笼子 习近平总书记在中纪委十八届二次全会上强调,要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里。 2002年以来,最高院、省高院为加强廉政建设,为规范司法评估、拍卖行为做出一系列规定。 继2002年《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》颁发后,最高院又制定下发了《关于对外委托司法辅助工作的纪律规定》,共七条。2009年,最高院提出“五个严禁”,其中第四条,“严禁在评估、拍卖活动中徇私舞弊”。围绕“第四个严禁”的落实,省高院下发了《在对外委托工作中严格执行“五个严禁”的规定》,共三十五条,对评估、拍卖流程各个环节的操作规范作了具体规定。以上一系列规定,在四个方面提出严格要求:一是正确行使委托权,随机选择中介机构,不得运用职权指定或变相指定某一中介机构;二是正确行使管理权,在每一工作环节,按规定的操作规范运行,不得违规运作;三是正确处理与中介机构的关系,不得接受中介机构提供的任何利益;四是正确处理与当事人及其代理人的关系,不得接受当事人及其代理人提供的任何利益。 最高院、省高院制定的系统化条文规定,可以说周全详尽,科学可行,为制约评估、拍卖委托权、管理权打造了完备的“笼子”。现在要解决的关键问题,不是制定完善什么制度,而是如何保障制度落实,把权力如何“关进”的问题。 在长期的反腐斗争中,人们形成了一个共识,权力不会主动走进笼子,只有靠外力强制,靠有效的监督、严厉的惩戒,才能把权力关进笼子。从当前实际情况看,对司法评估、拍卖权力的监督,主要有三条途径: (一)强化纪检监察部门监督。 一是现场监督。纪检监察部门经常性地到选择机构、实物勘验现场督导检查,特别是标的额大、社会影响大案件,纪检监察部门派员参加。 二是抽查回访。按比例随机抽取已结案件,通过回访当事人、中介机构,了解办案情况,从中发现问题,解决问题,防止问题蔓延扩展。 (二)强化当事人监督。在启动评估、拍卖程序的同时,向当事人发放监督卡,告知当事人评估、拍卖规程及当事人的权利、反映问题渠道,当事人可随时对评估、拍卖中的质疑,到相关部门投诉。 (三)强化电子技术监督。对选择中介机构现场实施电子监控,监控实况直通纪检监察部门。当前,推行的网上拍卖取得明显成效,不仅提高了拍卖效率,而且基本消除了拍卖环节的廉政风险,值得总结借鉴,探索尝试扩大评估、拍卖网上运行范围。

|

||

|

|

||

| 【关闭】 | ||

| |

||

地址:山东省莱州市北苑路2366号 邮编:261400