执 行 工 作 分 析 |

||

| 来源: 发布时间: 2014年05月13日 | ||

|

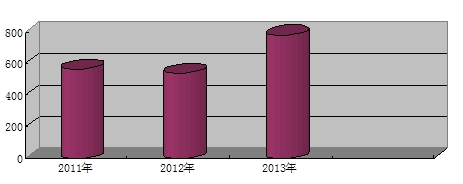

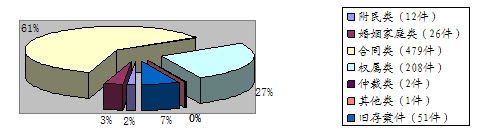

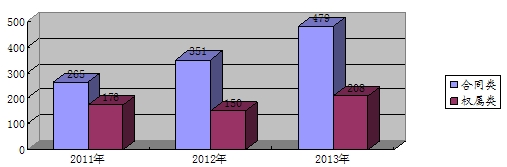

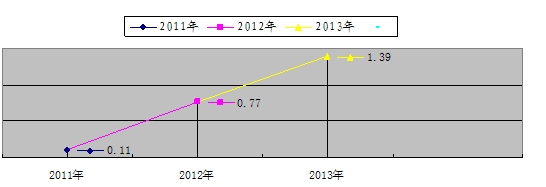

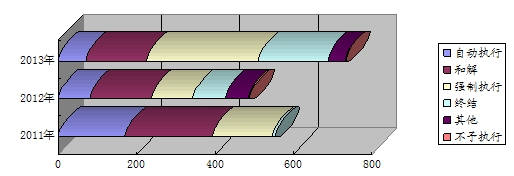

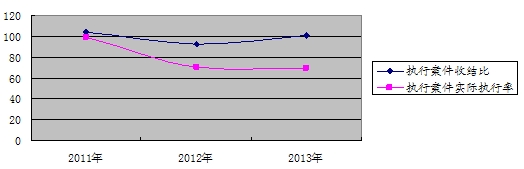

民事执行工作是法院工作中的重要环节,是法院解决民事纠纷的最终程序和强力手段,从根本上看,是社会财富再分配的一种方式,因而对经济生活和社会秩序的作用巨大,对社会稳定的影响。本文通过图例、数据,初步探讨执行工作中存在的现象与问题。 一、收案情况 2011年-2013年执行案件数量猛增。2011年受理执行案564件,2012年受理539年,到2013年案件数量增长到779件。 表一:2011-2013年执行案件受理案件情况一览表 2013年度执行案件所有数据均呈现上升趋势。全年共受理执行案件779件,收案标的额1.39亿元。其中新收附民类12件,婚姻家庭类26件,合同类479件,权属类208件,仲裁类2件,其他案件1件,共新收案件728件。 表二:2013年执行案件收案情况一览表 从收案情况可以看出上诉变化的主要原因是:合同类、权属类案件所占比例大,社会矛盾突出,分别占收案总数的61%、27%。这两类案件与2011年、2012年同期相比明显呈上升局势。 表三:2011-2013年执行案件合同类、权属类收案情况一览表 申请执行标的总金额也从2011年的0.11亿元增长到2012年的0.77亿元,直至2013年的1.39亿元。 表四:2011-2013年执行案件申请执行标的总金额情况一览表 随着我县经济发展步伐加快,招商引资,扶贫开发、惠农政策的落实,使得微山县的经济呈现出强劲发展势头,因而有利的促进了社会繁荣发展,案件标的额呈上升势头,体现出了社会发展的必然性。 二、结案情况 2013年执行案件执结733件,相比2011、2012年同期553件、488件,呈现稳步增长的好势头。 表五:2011-2013年执行案件执结情况一览表 2011、2012、2013年三年来的执行案件收结比为:103.95%、92.42%、100.69%;实际执行率为:98.73%、70.29%、69.71%。 表六:2011-2013年执行案件收结比、实际执行率情况一览表 三、执行案件中存在的问题 1、被执行人逃避执行情况突出。不少被执行人在进入执行程序前,就已经采取变卖等形式转移了财产;有的被执行人在进入执行程序前就以打工等名义常年在外躲避,导致进入执行程序后被执行人不是无可执行财产,就是下落不明致使执行线索无法查明而不能执行。 2、群体性案件执行困难。由于涉及群体性案件当事人较多,矛盾复杂,一旦处理不当就会引发信访、上访事件的发生。如一些侵权案件,往往影响到一个村居的群众处理难度相当大。 3、涉及特殊主体,案件难以执结,例如村委会是被执行人的案件,因为村干部任免频繁,加上村委会又没有什么大的经济收入,现任村干部又不还上任村干部的债务,执行人员又难对其采取前置执行措施。特别是近年来各个村没有了“三提五统”任务,有村办企业的还有些收入,没有企业的村居就根本没有了公共收入,执行起来更是难上加难。 4、执行异议案件呈现上升趋势。有的被执行人在法院执行时,对被法院查封的车辆、设备、房屋等动产、不动产,找亲属或朋友提出异议妨碍执行,造成了司法资源的浪费。而法院对异议人提供的“证据”也要进行审查,但对其“证据”的真实性不易鉴别,致使执行效率下降。 四、针对“执行难”问题的应对措施 1、充分利用全省法院执行查控系统平台,及时准确地查控被执行人的存款状况,快速冻结被执行人的财产,提高了实际执行结案率。 2、通过耐心细致地与申请人沟通,增加申请人对案件执行情况的了解和暂时难以执行到位的理解,在穷尽执行措施的情况下,及时终结本次执行程序,提高了案件的执结率和息诉罢访率。 3、执行联动机制使执行工作走上社会,推动社会大执行,调动一切积极因素,落实执行工作,使老赖们无处可逃,即化解了执行难,又促进了执行和解。此举措证明对减少执行上访作用很大,很多案件由此得以执行,起到了很好的定份止争的效果。 4、注重调解,将调解延伸到一切执法活动中,如诉前调解机制(即立案前调解),诉讼中调解,执行中的和解等,对化解矛盾,维护社会稳定,取得了明确的效果,我院上访缠诉率一度下降。 5、执行对话机制、见证执行机制、执行援助机制的实施使执行工作更加阳光化,化解当事人的疑虑,解决当事人的生活困难,案件虽得不到执行,终能得以理解。

|

||

|

|

||

| 【关闭】 | ||

| |

||