中国环境资源审判(2021) |

||

| 来源: 发布时间: 2022年07月01日 | ||

|

中国环境资源审判(2021) 正文中国环境资源审判(2021)

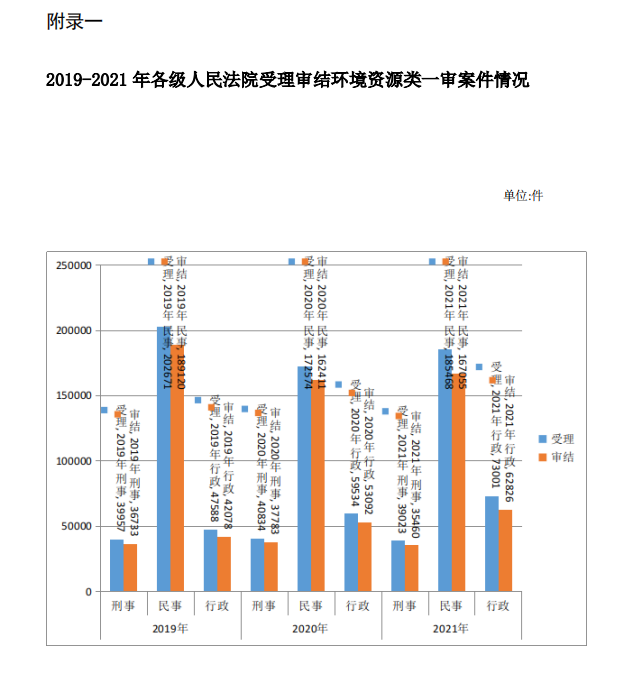

前 言 2021年是人民法院环境资源审判发展史上具有里程碑意义的一年。5月26日,习近平总书记向世界环境司法大会致贺信指出,“地球是我们的共同家园。世界各国要同心协力、抓紧行动,共建人和自然和谐的美丽家园。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,全面加强生态环境保护工作,积极参与全球生态文明建设合作。中国持续深化环境司法改革创新,积累了生态环境司法保护的有益经验。中国愿同世界各国、国际组织携手合作,共同推进全球生态环境治理。”习近平总书记的贺信充分肯定了中国环境司法改革创新的有益经验,为人民法院环境资源审判指明了发展方向,提供了根本遵循。12月10日,最高人民法院召开第三次全国环境资源审判工作会议,系统总结三年来的工作,分析环境资源审判面临的形势任务,从服务保障党和国家工作大局、着力构建具有中国特色和国际影响力的环境资源审判体系、积极推动生态环境法律适用规则体系化、努力打造高素质专业化环境资源审判队伍等方面作出具体工作部署,明确了推进工作的总体思路和发展方向,开启了环境资源审判工作新征程。 2021年,全国法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实习近平总书记致世界环境司法大会贺信重要指示,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢牢把握以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,促进高质量发展,坚持以构建具有中国特色和国际影响力的环境资源审判体系为主线,以推进审判专业化建设为抓手,以深化改革创新为动力,以提升智慧司法水平为支撑,以拓展国际合作交流为平台,充分发挥环境资源审判职能作用,各项工作迈上新台阶。 依法公正审理各类案件。2021年,全国法院共受理环境资源一审案件297492件,审结265341件,同比分别上升8.99%、4.76%。加大对污染环境、破坏生态犯罪行为的惩治力度,维护国家生态环境和自然资源安全,受理环境资源刑事一审案件39023件,审结35460件。依法追究污染环境、破坏生态行为人的民事责任,受理环境资源民事一审案件185468件,审结167055件。充分发挥行政审判预防和监督功能,支持、监督行政机关依法及时履行监管职责,受理环境资源行政一审案件73001件,审结62826件。加强环境公益诉讼和生态环境损害赔偿诉讼案件审理,切实维护国家利益、社会公共利益和人民群众环境权益,受理环境公益诉讼案件5917件,审结4943件[1];受理生态环境损害赔偿案件169件,审结137件[2]。 服务保障新时代党和国家工作大局,助力深入打好污染防治攻坚战,落实生物多样性保护国家战略,促进资源高效节约合理利用,服务绿色低碳循环发展,助力产业结构优化升级,服务国家区域发展战略,推动重点流域区域系统治理。坚持良法善治,出台新时代加强和创新环境资源审判工作的意见,制订适用禁止令、惩罚性赔偿等司法解释和会议纪要,发布指导性案例和典型案例,创新审判执行方式,拓展延伸审判职能,不断完善生态环境裁判规则体系。坚持创新引领,加强环境资源专门审判机构建设,完善归口审理、集中管辖、司法协作、协调联动和多元解纷机制,专门化环境资源审判体系基本建成。加强审判队伍思想政治和专业化建设,深化审判理论研究,完善司法便民利民惠民举措,推进司法公开,深化公众参与,不断提升环境资源司法服务保障水平。深化国际交流,成功举办世界环境司法大会,起草并推动通过《世界环境司法大会昆明宣言》,在联合国环境规划署网站刊登中国环境资源典型案例和中国环境资源审判年度报告,我国环境司法国际影响力显著提升。 【注释】 [1]受理社会组织提起的环境民事公益诉讼案件299件,审结151件。受理检察机关提起的环境公益诉讼5610件,审结4785件,其中环境民事公益诉讼案件847件,审结580件;环境刑事附带民事公益诉讼4151件,审结3695件;环境行政公益诉讼案件612件,审结510件。 [2]受理生态环境损害赔偿司法确认案件83件,审结72件;受理生态环境损害赔偿诉讼案件86件,审结65件。

一、充分发挥审判职能作用,服务保障新时代党和国家工作大局 (一)助力深入打好污染防治攻坚战,依法审理环境污染防治案件 贯彻落实中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,坚持良好生态环境是最普惠的民生福社,充分运用司法手段切实维护人民群众环境权益。各级人民法院依法严厉打击暗管偷排、跨域倾倒、非法处置污染物等突出违法犯罪行为,审理涉大气、水、土壤、固体废物及噪声污染等案件,推动解决人民群众身边突出的环境污染问题。依法审理涉城市重污染天气、黑臭水体整治、医疗废物处置等案件,持续改善城市人居环境。依法审理涉农业面源污染、农用地土壤污染、生活垃圾分类等案件,服务美丽乡村建设。 最高人民法院发布涉及大气、水、土壤、固体废物、噪声污染典型案例,深化污染防治司法指引。积极参与噪声污染防治法修改论证,提出法律责任相关条文修改建议,为噪声污染防治法修改工作提供司法实践支持。京津冀、长江、黄河流域等地法院加大对辖区突出环境问题的司法治理,以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。各地法院加强医疗废物处置相关案件审理,司法助力疫情防控,维护公共卫生安全。上海法院审理涉“洋垃圾”环境民事公益诉讼案,强化固体废物污染责任追究,改善人居环境。 2021年,全国法院受理污染环境犯罪案件2837件,审结2328件;受理走私废物犯罪案件198件,审结167件;受理涉大气、水、土壤、固体废物、噪声污染等环境污染纠纷案件1817件,审结1361件;受理海上、通海水域污染损害责任纠纷案件26件,审结20件;受理船舶污染损害责任纠纷案件17件,审结9件;受理环保行政案件3377件,审结2743件。 (二)落实生物多样性保护国家战略,依法审理生态保护案件 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强生物多样性保护的意见》,系统保护珍贵、濒危野生动植物及其生存环境,维护生物多样性和生物安全。各级人民法院依法审理涉遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性保护案件,严厉打击各类破坏野生动植物资源犯罪活动,依法惩治利用网络或以其他方式实施野生动植物及制品非法贸易,非法引进、释放或丢弃外来物种等违法犯罪行为。加大对国家公园、自然保护区等各类自然公园的司法保护力度,保护珍贵濒危野生动植物栖息地生态环境,护航候鸟安全迁徙。统筹疫情防控与生物多样性司法保护,助推国家生物安全治理能力水平不断提升。 最高人民法院发布“绿孔雀保护”预防性公益诉讼案等首批7个生物多样性保护专题指导性案例,明确生物种群及其生存环境司法保护的裁判规则。长江流域相关法院严格落实《中华人民共和国长江保护法》,通过发布司法保护意见、加强区域司法协作、对非法捕捞犯罪实施全链条打击等方式,促进长江水生生物资源恢复,服务长江十年禁渔。重庆法院审理黎某建等非法捕捞水产品犯罪案,在惩处被告人的同时,依法规制被告人自行投放对当地生态环境有害的外来物种的行为,明确增殖放流应当采取符合生态环境特点的方式,维护当地生物多样性和水域生态安全。 2021年,全国法院受理走私珍贵动物、珍贵动物制品犯罪案件155件,审结113件;受理危害珍贵、濒危野生动物犯罪案件3262件,审结2944件;受理非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物犯罪案件177件,审结154件;受理非法狩猎犯罪案件3694件,审结3549件;受理非法捕捞水产品犯罪案件5950件,审结5714件;受理危害国家重点保护植物犯罪案件875件,审结839件;受理盗伐林木犯罪案件1481件,审结1407件;受理滥伐林木犯罪案件5663件,审结5334件;受理动植物检疫徇私舞弊犯罪案件18件,审结13件;受理林业行政案件4251件,审结3697件;受理渔业行政案件303件,审结281件。 (三)促进资源高效节约合理利用,依法审理资源开发利用案件 贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念,正确处理人与自然、保护与发展的关系,全面提高资源利用效率。各级人民法院依法惩治非法采矿采砂、非法侵占河湖、乱砍滥伐、毁林挖草、非法开垦等破坏生态的违法犯罪活动。依法审理涉土地、草原、矿藏、森林、海域等自然资源权属案件,科学划定自然资源所有权、使用权行使边界,维护全民所有自然资源资产所有者权益。完善自然资源权属争议行政调处与司法审判的衔接,服务构建市场化、多元化的生态保护补偿机制。 最高人民法院起草关于严惩盗采矿产资源犯罪的意见,立足服务经济社会高质量发展,正确认识和把握严惩犯罪、保护生态与发展经济、保障民生之间的辩证关系,充分发挥环境资源审判职能作用,依法严惩盗采矿产资源犯罪,有效整治和防范盗采矿产资源行为,维护矿产资源和生态环境安全。黑龙江法院审理王某等非法采矿犯罪案,对王某等人非法开采泥炭土犯罪行为予以严厉打击,司法保护黑土地这一“耕地中的大熊猫”。 2021年,全国法院受理非法采矿犯罪案件4245件,审结3549件;受理非法收购、运输盗伐、滥伐的林木犯罪案件162件,审结158件;受理非法占用农用地犯罪案件3594件,审结3489件;受理建设用地使用权纠纷案件5158件,审结3932件;受理地役权纠纷案件83件,审结75件;受理海洋开发利用纠纷案件69件,审结55件;受理取水权纠纷案件26件,审结25件;受理矿业权纠纷案件548件,审结423件;受理供用电、水、气、热力合同纠纷案件58647件,审结55517件;受理中外合作勘探开发自然资源合同纠纷案件3件,审结3件;受理农业、林业、渔业、牧业承包合同纠纷案件11202件,审结9874件;受理土地行政案件35988件,审结31418件;受理地矿行政案件700件,审结609件;受理水利行政案件847件,审结699件;受理其他资源行政案件17785件,审结15371件。 (四)服务绿色低碳循环发展,依法审理气候变化应对案件 贯彻落实中共中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,推动减污降碳协同增效,助力实现碳达峰碳中和目标。各级人民法院依法审理碳排放重点行业领域及新能源开发利用的节能减排案件,在能源、交通、臭氧层物质消耗、土地和林业利用等领域减少或避免温室气体排放,应对全球气候变化危机。准确把握碳排放权、碳汇、碳衍生品等涉碳权利的经济属性、公共属性和生态属性,依法妥当处理涉及确权、交易、担保以及执行的相关涉碳民事纠纷。监督和支持行政机关依法查处碳排放单位虚报、瞒报温室气体排放数据、拒绝履行温室气体排放报告义务等违法行为。 最高人民法院专题研究碳排放权交易纠纷司法规则,起草司法助力实现碳达峰碳中和目标的指导意见、审理涉森林资源民事案件司法解释。各地法院严格执行国家减污降碳相关法律法规政策要求,积极探索新型涉碳纠纷特点,依法审理涉碳案件,共助碳达峰碳中和目标实现。江苏、上海、浙江、福建四地海事法院签订保护东海海洋资源与生态环境框架协议,保护海洋“蓝碳”资源;四川法院建立“绿色金融诉源治理工作站”,密切跟进碳排放权、用能权等环境权益交易及融资纠纷法律适用等问题;广东法院妥善审理涉碳排放权交易合同纠纷案件,理清交易各方的责任承担;浙江、湖北等高院发布工作意见,服务保障碳达峰碳中和。 (五)助力产业结构优化升级,依法审理生态环境治理与服务案件 贯彻落实生态优先、绿色发展原则,司法服务供给侧结构性改革,促进经济社会发展全面绿色转型。各级人民法院依法审理涉及环境影响评价、环境监测、环境损害评估鉴定、生态环境监测设备及污染防治设施维护运营、生态环境修复等方面案件。妥善审理涉高耗能、高排放企业规划、建设、生产引发的纠纷,鼓励清洁生产,推动重点行业和重要领域绿色化改造。加大对高耗能、高排放企业改制、破产和重整案件审理力度,完善市场退出机制。支持运用金融工具助力绿色发展,支持保险机构创新绿色保险产品和服务,促进绿色金融市场健康发展。 各地法院在民事诉讼法行为保全制度框架之下,积极探索禁止令在环境污染和生态破坏案件中的适用,及时防止或减少生态环境损害,强化生态环境风险预防。福建法院创新“生态司法+救助保险”,与保险公司签订合作协议,将被告人、侵权人缴纳的生态修复资金转入保险公司专门账户,江西法院探索委托公益性基金会管理和监督使用生态环境修复资金并组织实施环境修复,有效规范修复资金的管理和使用。浙江法院审理高耗能、高排放企业破产清算转重整案,设置“环保承诺”投资条件,推动企业通过重整重获新生并走上绿色低碳转型的全新发展道路。 (六)服务国家区域协调发展,推动重点流域区域系统治理 贯彻落实共同抓好大保护、协同推进大治理原则,主动将生态司法保护融入长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大发展战略实施。各级人民法院依法审理涉长江黄河干流和重要支流环境污染案件,审理大运河、长城等文化公园保护案件,审理涉传统民居、古村落、古建筑保护等案件,维护人民群众环境权益。贯彻冰天雪地也是金山银山理念,依法审理涉青藏高原生态环境保护案件,切实保护好地球第三极生态。妥善审理涉京津风沙源治理、三江源生态保护和建设、祁连山生态保护与综合治理、岩溶地区石漠化综合治理等国家重点生态功能区修复保护相关案件,加大对水土流失、土地沙化、石漠化、海岸侵蚀及沙源流失等生态极度脆弱区生态环境的司法保护力度,维护国家生态安全。 最高人民法院出台贯彻长江保护法实施意见,召开贯彻实施长江保护法工作推进会和黄河、大运河、南水北调工程流域环境资源审判工作推进会,发布相关会议纪要和典型案例,为各级法院服务国家区域发展战略、推动大江大河等重点区域流域系统治理,提供裁判规则指引。各地法院深化重点区域环境资源案件集中管辖与司法协作。安徽、江西、湖北、湖南法院签署长江中下游环资司法协作机制合作协议,就加强长江中下游跨区域环境司法协作达成共识;河北组织大运河沿线8家基层法院签署大运河(沧州段)司法协作协议,实行一体化保护。北京法院审理“长城保护案”,加强历史文化遗产保护。

二、坚持良法善治,不断完善环境资源审判规则体系 (一)深化司法政策顶层设计 最高人民法院召开第三次全国法院环境资源审判工作会议,系统总结工作成效,深入分析形势任务,提出构建有中国特色和国际影响力审判体系的工作主线,明确为建设人与自然和谐共生的现代化,协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽提供有力司法服务和保障的工作总目标,并从服务党和国家工作大局、深化改革创新、推动法律适用规则体系化、建设高素质专业化审判队伍、深化国际交流合作等方面,对推进环境资源审判工作进行了科学谋划和具体部署。出台《关于新时代加强和创新环境资源审判工作为建设人与自然和谐共生的现代化提供司法服务和保障的意见》,对新时代人民法院环境资源审判工作各领域、各环节提出全方位的指导意见和具体要求。出台《环境资源案件类型与统计规范(试行)》,指导各级法院合理划定环境资源案件范围和环境资源审判机构的职责范围,确保环境资源审判聚焦主责主业。黑龙江、吉林、贵州、青海等高院结合辖区特点出台规范性意见,推动环境资源审判工作高质量发展。 (二)完善法律适用规则 最高人民法院出台《关于生态环境侵权案件适用禁止令保全措施的若干规定》,落实保护优先、预防为主原则,及时有效保护生态环境,维护民事主体合法权益。出台《关于生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》,贯彻落实用最严格制度最严密法治保护生态环境,加大对恶意损害生态环境行为司法惩治力度,找准环境司法审判统筹生态环境保护、经济社会发展和保障民生的平衡点。此两部司法解释的制定和出台,为生态环境保护起到了跨越式的作用,也受到各级法院的普遍欢迎,得到相关行政部门和学界的充分肯定。起草涉森林资源民事纠纷、环境侵权民事诉讼证据规则、具有专门知识的人员作为人民陪审员参与环境资源案件审理等司法解释,不断完善审判规则体系。海南、重庆高院出台量刑指引,贵州高院出台审理指南,山东、河南高院出台案由规定等文件,进一步加强环境资源案件审理。 (三)发挥案例示范引领和规则补充作用 最高人民法院加强环境资源案例指导,健全指导性案例的发现、培育和推荐工作机制,提高编选案例的针对性、科学性和操作性,明确法律适用标准。2021年发布首批7件生物多样性保护专题指导性案例,并已启动第二批环境公益诉讼专题指导性案例的遴选工作。充分发挥典型案例示范引领作用,加强疑难复杂新类型案件法律适用问题研究,促进环境资源领域类型化案件裁判尺度统一。2021年发布长江、黄河生态环境保护典型案例及2020年度典型案例共30个,调解结案中华环保联合会诉国能辽宁环保产业集团有限公司等环境污染民事公益诉讼再审案,促进生态环境及时有效修复。根据四级法院审级职能定位改革要求,不断完善环境资源案件提级管辖机制,对新类型、具有普遍法律适用指导意义、存在重大法律适用分歧的案件提级管辖,弥补裁判规则供给不足。四川法院审理五小叶槭保护公益诉讼案,对加强珍贵、濒危野生植物预防性司法保护具有指导意义。江西法院审理非法倾倒化工废液环境污染公益诉讼案,对正确适用《民法典》生态环境侵权惩罚性赔偿条款做出有益探索。 (四)创新审判执行方式,拓展延伸审判职能 坚持恢复性司法,立足不同环境要素的修复需求,创新适用多种符合生态环境保护要求的修复方式。山东法院审理汽车制造公司大气污染民事公益诉讼案,探索“绿色执行”,促使被告企业以捐献新能源电动汽车用于公益事业的方式实现生态修复,统筹协调经济发展与环境保护。江西法院探索通过公益信托方式委托生态环境基金会监管公益诉讼修复资金,并组织生态环境修复,取得良好效果。福建、浙江、四川、贵州法院在案件审理或执行中,以侵权人认购碳汇的方式履行生态环境修复责任,推动减污降碳。新疆、宁夏法院建立执行回访机制,确保生态环境修复义务得到有效履行。 贯彻恢复性司法要求,探索创新裁判方式。在刑事案件中,将被告人具有积极修复生态环境,开展符合自然规律的植树造林、增殖放流等情形,作为从轻量刑情节予以考虑,促进受损生态环境及时修复。在民事案件中,将当事企业在已符合国家环境标准情况下继续实行技术升级改造的资金,以技改抵扣的方式折抵生态环境修复费用,推动企业绿色转型升级。充分发挥生态环境修复基地作用,开展多元化的生态保护、宣传、修复等工作。湖北法院在重点区域设立44个保护基地;甘肃法院发挥修复基地作用,累计复绿面积8600亩,补种补植逾15万余株,年均中和二氧化碳量约9886吨。

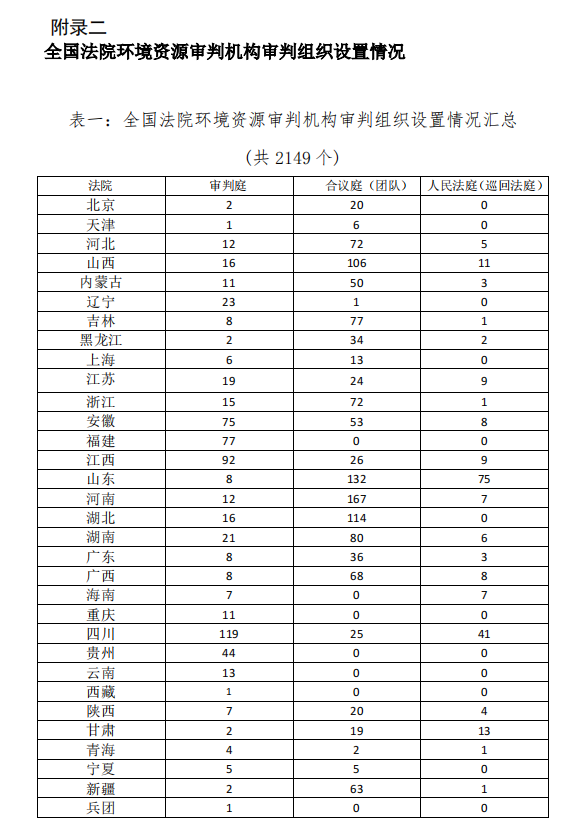

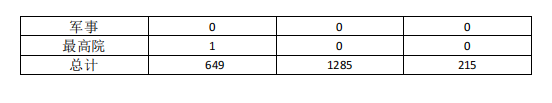

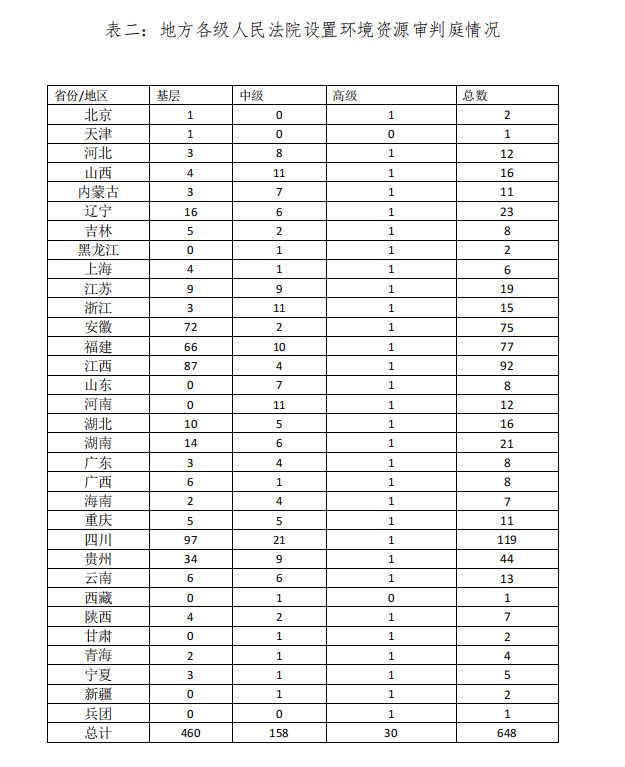

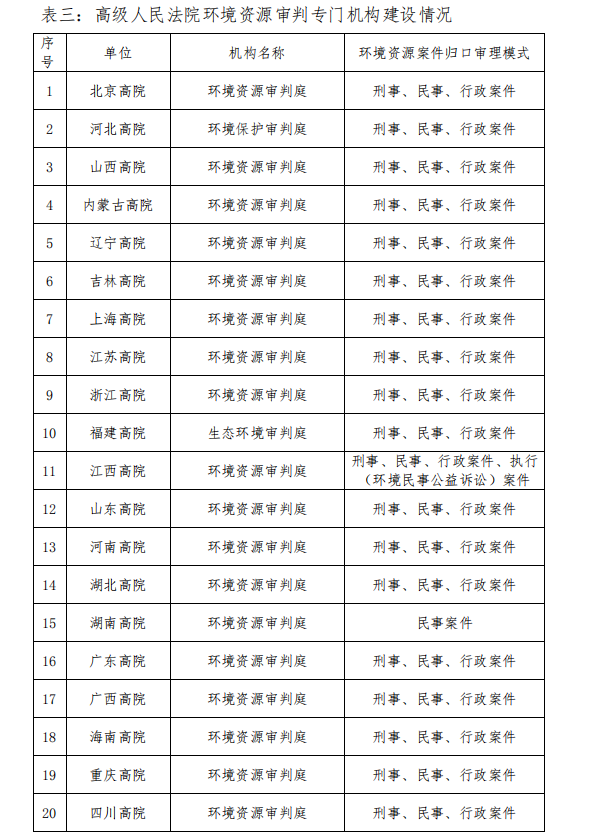

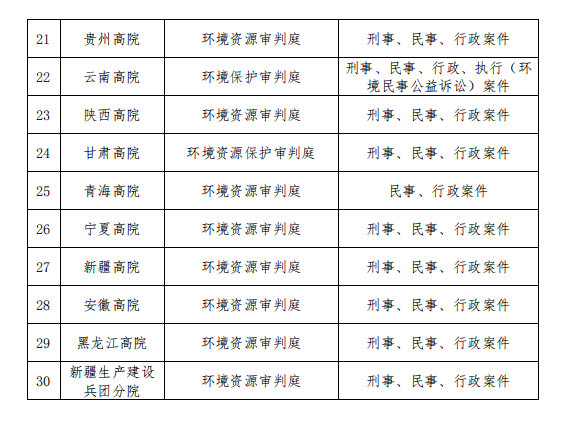

三、坚持创新引领,着力构建中国特色环境资源审判体系 (一)环境资源审判组织体系基本形成 截至2021年底,全国共设立环境资源专门审判机构和审判组织2149个,其中环境资源审判庭649个(包括最高人民法院、29家高级人民法院、新疆生产建设兵团分院、158家中级人民法院及460家基层人民法院),人民法庭215个,审判团队(合议庭)1285个。继设立南京、兰州环境资源法庭之后,最高人民法院批准设立昆明、郑州环境资源法庭,探索专门审判机构新实践。各地法院在重点流域、世界自然遗产、江河源头、国家公园、自然保护区等设立巡回法庭、环保法庭、旅游法庭等,加强重点生态功能区司法保护。山东全省16个地级市全部成立环境资源审判庭,155个基层法院明确187个环境资源审判机构;贵州设立传统村落司法保护法官工作站114个。 (二)案件归口审理和集中管辖机制广泛推行 2021年,最高人民法院实现环境资源刑事、民事、行政审判职能归口至环境资源审判庭行使,进一步完善对下监督指导。全国共有27家高级人民法院及新疆生产建设兵团分院实行环境资源刑事、民事、行政案件“三合一”归口审理模式,其中江西、云南等高院实行刑事、民事、行政、执行案件的“四合一”归口审理执行模式。 完善多元化跨行政区划集中管辖模式。昆明环境资源法庭集中管辖云南全省原由中级法院受理的环境资源一审、二审和再审案件。郑州环境资源法庭集中管辖淮河干流、南水北调工程沿线环境资源案件。湖北法院初步形成由高院、中院、生态环境保护法庭和审判团队组成的“1+5+10+N”环资审判专门化体系。海南高院与检察机关、海警局联合会签特定海事刑事案件集中指定管辖试点工作意见,集中指定海事法院管辖海上交通肇事罪和破坏海洋生态环境资源犯罪两类案件。浙江将湖州地区环资案件管辖模式调整为“南太湖法院全域集中管辖+安吉等重点区域指定管辖”。四川设立大熊猫国家公园生态法庭,负责集中管辖大熊猫国家公园四川片区范围内的相关案件,实现区域环境资源一体化司法保护。 (三)司法协作机制建设更加成熟 各地法院落实一体化保护和系统治理原则,结合重点区域流域特点,不断深化环境资源司法协作。最高人民法院召开黄河、大运河、南水北调工程流域环境资源审判工作推进会,进一步加强黄河、大运河及南水北调工程流域内生态环境及文化资源司法保护和协作。河南、湖北、陕西高院签署环丹江口水库生态环境保护与修复协作协议;黑龙江与内蒙古高院会签东北边疆两省(区)林草、湿地、野生动物资源保护环境资源审判协作协议;河南与北京两地法院立足南水北调中线工程首尾区域,签订共建法治保水司法示范基地合作协议;湖北、湖南、江西高院签署构建长江中游城市群审判工作协作机制;天津、辽宁、山东签署渤海生态环境保护司法协作协议;浙江东海沿岸七家中院及海事法院建立“1+7”环东海司法协作机制,不断加强重点区域流域司法协作。 (四)跨部门联动机制建设不断拓展 最高人民法院与推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室签署协同治理合作协议,与生态环境部座谈,推进行政执法与司法的协调联动。各地法院联合生态环境部门等单位出台生态环境和资源保护行政执法与司法协作机制的意见,破解区域司法行政保护衔接难题。江苏、上海、浙江法院与生态环境部门等共同签署长三角一体化示范区生态环境检查执法互认机制对接会议纪要;广西高院与行政部门会签漓江流域、北部湾海洋生态环境保护合作框架协议;陕西高院与检察机关等部门会签涉林业行政执法与刑事司法衔接办法;辽宁、天津等地法院与检察机关就环境公益诉讼等案件的审理会签意见;海南高院与检察机关联合出台量刑指导意见,对热带雨林国家公园常见的盗伐林木和滥伐林木两类案件量刑进行规范,助力海南热带雨林国家公园建设。 (五)多元解纷机制建设有效运转 各地法院推动运用调解、协商、仲裁等多元化纠纷解决方式,更加高效便捷地满足人民群众多元化环境司法需求。充分发挥司法建议积极作用,广东法院在办理涉野生动物刑事案件过程中,提出司法建议协调某互联网公司删除违规网帖3万余条,对175组涉野生动物关键词进行拦截,并向公安机关提供犯罪线索。发扬新时代“枫桥经验”,发挥人民法庭、巡回审判参与基层环境治理作用,打造基层环境司法化解矛盾的样本。云南普洱思茅区人民法院主动延伸司法职能,在“亚洲象繁育中心”驻地挂牌成立全国首家“人象和谐法律服务点”,加强人象矛盾纠纷源头预防和前端化解,推动人象矛盾纠纷化解进入法治绿色通道,探索诉源治理与环境资源审判新模式。福建法院探索林长制与司法的融合,立足涉林生态治理的重点领域,建立涉林生态纠纷诉前化解网格。

四、加强队伍建设,努力提升环境资源司法服务水平 (一)坚定理想信念,筑牢政治忠诚 坚决贯彻党中央重大决策部署,深入领会党的十九届六中全会提出的“两个确立”的决定性意义,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,努力服务保障党和国家工作大局,确保环境资源审判坚持正确的政治方向。扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿,筑牢政治忠诚,坚持严的主基调,严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令,以零容忍态度严惩司法腐败,以廉洁司法保障公正司法。大力弘扬求真务实、真抓实干、埋头苦干的新风正气,锤炼过硬本领,努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的环境资源审判队伍。 (二)深化理论研究,提升专业能力 深化司法实践与理论交流互动。发挥最高人民法院环境司法研究中心作用,开展《民法典》绿色条款法律适用等实践问题研究工作,举办民法典绿色原则征文评选暨专题研讨,推动理论与实践融合发展。各理论基地和实践基地在2021年发布各类研究成果24项。2021年,最高人民法院上线全国法院环境资源审判线上培训课程;与中华环保基金会合作举办中西部环境资源法官培训班;创办“绿色发展论坛”,邀请国内外专家学者、资深法官开展业务交流,赴浙江、陕西、云南等地开展环境资源审判集中调研;开展全国环境资源审判优秀裁判文书、优秀业务成果评选,云南、重庆、江苏等法院15篇裁判文书,北京、浙江、广东等法院19项调研成果获奖,有力提升队伍专业能力。各地法院根据环境资源审判专门化要求,加强培训,开展专题调研,提升审判队伍业务能力。 (三)畅通诉讼渠道,完善便民措施 最高人民法院全面推行一站式多元纠纷解决和诉讼服务,健全司法便民利民惠民举措,持续增加优质环境司法服务供给。积极推进智慧法院建设,加快建设中国环境资源司法平台。通过网上立案、跨域立案、在线开庭,巡回审判,方便当事人参加诉讼。重庆法院设立环境资源司法协作巡回法庭,为川渝两地群众提供高效便捷的立审执一体化跨域诉讼服务;江苏法院设立“古城大运河司法保护巡回审判站”,开展社区巡回审判;新疆法院采取“定点+流动”的巡回审判模式,进驻巡回审判点提供“上门式”司法服务;山东法院在微山湖流域使用审判船开展巡回审判,将司法服务延伸到群众身边。 (四)推进司法公开,深化公众参与 各级人民法院严格落实公开审判制度,通过中国庭审公开网、微信公众号、微博等多种传播媒介同步直播案件庭审,对辖区内有重大影响的环境资源案件,主动邀请人大代表、政协委员以及相关企业和公众代表、学生等到庭旁听,提升审判的公开性、透明度。2021年最高人民法院召开6次新闻发布会,发布司法解释、指导性案例等;邀请85名全国人大代表、全国政协委员线上参加第三次全国环境资源审判工作会议等重要活动。通过“中国环境资源审判”微信公众号加强环境司法宣传。指导各级人民法院在六五环境日等重要时间节点组织新闻发布会发布年度报告、典型案例、公开审理案件等形式多样的宣传活动,形成集约示范效应,有效扩大环境司法影响力。对于涉及环境民事公益诉讼案件、生态环境损害赔偿诉讼案件的起诉、调解协议、修复方案等,严格落实公告程序,接受公众监督,保障人民群众对环境司法的知情权、参与权和监督权。

五、深化国际交流,显著增强中国环境司法国际影响力 (一)成功举办世界环境司法大会 2021年5月,作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会迈向昆明相关活动,最高人民法院与联合国环境规划署共同成功举办以“发挥司法作用促进生态文明:共建地球生命共同体”为主题的世界环境司法大会。习近平总书记向大会致贺信,充分肯定中国环境司法改革创新有益经验,为加强环境司法国际交流合作、促进世界环境法治指明了方向。最高人民法院院长周强发表主旨演讲,全面展现中国生态环境司法保护的生动实践。来自俄罗斯、法国等27个国家最高法院、宪法法院、最高行政法院的院长或法官,联合国环境规划署等国际组织代表和驻华使节,以及最高人民法院、云南等8家高院院长等中外代表共计160余人参加会议。与会代表围绕司法在全球环境治理中的作用、环境司法的裁判原则、生物多样性司法保护、气候变化司法应对等议题开展了深入交流探讨,一致通过《世界环境司法大会昆明宣言》。世界环境司法大会的成功举办,凝聚了全球生态环境司法保护国际共识,标志着环境司法国际交流达到了新的高度,为今后进一步深化环境司法交流合作奠定了坚实基础,对推进国际环境法治发展,构建人与自然生命共同体具有重要意义。与会外方代表对于中国生态环境保护发展和环境司法取得的成就予以高度肯定和积极评价。联合国环境规划署在《世界环境司法大会中外案例汇编》序言中评价,“中国在推进环境法治方面取得了令人瞩目和振奋的成就,‘绿孔雀保护案’等典型案例的审理展示了中国环境法官积极践行环境法的各项核心原则,在全球环境治理中处于引领地位”。 (二)提供全球环境治理司法方案 最高人民法院起草并推动通过《世界环境司法大会昆明宣言》,以传播生态文明理念、确立环境法治规则、推动构建人与自然生命共同体为目标,总结中国环境司法的原则、规则、经验和做法,达成国际环境司法“最大公约数”。《世界环境司法大会昆明宣言》明确了环境司法应秉持公平、共同但有区别的责任及各自能力原则、保护和可持续利用自然资源原则、损害担责原则“三大法治原则”,积极适用预防性、恢复性司法措施、公益诉讼和多元化纠纷解决方式“四项司法举措”,持续推动环境司法专业化、信息化、国际化“三个工作着力点”,是司法领域推动构建人与自然生命共同体的宣言,是国际环境权益保护的宣言,是国际环境司法的法治宣言,为世界各国加强全球环境危机的司法应对,提供了切实可行的司法解决方案。 (三)提升中国案例国际影响力 统筹协调国内法治和涉外法治,既关注国内环境立法、理论和实践,也打开国际视野,用案例展示这一世界各国均“听得懂的语言”,扩大我国环境司法国际影响力。深化与联合国环境规划署、亚洲开发银行、欧洲环保协会等国际组织合作,全面推进多领域国际司法交流,介绍中国环境资源重大典型案例,分享环境司法改革创新经验。2021年,联合国环境规划署门户网站登载我国第二批10件环境资源典型案例和2部《中国环境资源审判》年度报告,向世界展示中国环境司法生动实践。编辑出版《中国最具影响力的十大环境案例》英文版,在巴基斯坦等“一带一路”沿线国家出版发行,进一步扩大我国环境司法国际影响力。 (四)参与国际研讨宣传中国司法成就 “请进来”学习他国先进经验。邀请国外环境法学专家以及资深法官,就土壤污染、气候变化应对、生物多样性保护等主题,以视频方式在全国法院环境资源审判工作培训班进行交流。“走出去”宣传我国环境司法成就。派员参加《生物多样性公约》第十五次缔约方大会生态文明论坛、“亚太气候变化司法大会:新冠疫情时代的司法”国际研讨会、中欧应对气候变化立法研讨会、世界自然保护大会高级别圆桌会议、生物多样性保护暨预防性检察公益诉讼研讨会、中法法律与司法交流周“环境资源审判机构专业化”专题研讨会等,并作主旨发言,积极宣传中国环境司法方面的成效。

展 望 经过各级人民法院的共同努力,2021年人民法院环境资源审判各项工作取得显著进展,但仍存在环境司法理念把握尚不到位、专门审判组织作用发挥不够充分、与新时代生态文明建设的要求和人民群众对优美生态环境的司法需求仍有差距等问题。下一步,各级人民法院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻习近平生态文明思想、习近平法治思想,认真落实习近平总书记致世界环境司法大会贺信重要指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念,服务经济社会高质量发展,深化环境司法改革创新,持续推进审判专业化建设,巩固拓展国际交流合作,努力构建具有中国特色和国际影响力的环境资源审判体系,为建设人与自然和谐共生的现代化,协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽提供更加有力的司法服务和保障。

附录四 最高人民法院发布环境资源指导性案例和典型案例目录(2021) 一、生物多样性保护专题指导性案例(法〔2021〕286号,2021年12月1日) 1.(指导案例172号)秦家学滥伐林木刑事附带民事公益诉讼案 2.(指导案例173号)北京市朝阳区自然之友环境研究所诉中国水电顾问集团新平开发有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司生态环境保护民事公益诉讼案 3.(指导案例174号)中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉雅砻江流域水电开发有限公司生态环境保护民事公益诉讼案 4.(指导案例175号)江苏省泰州市人民检察院诉王小朋等59人生态破坏民事公益诉讼案 5.(指导案例176号)湖南省益阳市人民检察院诉夏顺安等15人生态破坏民事公益诉讼案 6.(指导案例177号)海南临高盈海船务有限公司诉三沙市渔政支队行政处罚案 7.(指导案例178号)北海市乃志海洋科技有限公司诉北海市海洋与渔业局行政处罚案 二、长江流域生态环境司法保护典型案例(2021年2月25日) 1.被告人李绪根非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案 2.被告人赵成春等6人非法采矿案 3.被告人秦家学滥伐林木刑事附带民事公益诉讼案 4.欧祖明诉重庆市铜梁区人民政府撤销行政行为案 5.宣城市恒泰金属铸件有限公司诉安徽省宣城市宣州区人民政府未依法履行行政补偿职责案 6.中华环境保护基金会诉中化重庆涪陵化工有限公司环境污染民事公益诉讼案 7.北京市朝阳区自然之友环境研究所诉中国水电顾问集团新平开发有限公司等环境污染责任民事公益诉讼案 8、中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉雅砻江流域水电开发有限公司环境民事公益诉讼案 9、湖北省人民检察院武汉铁路运输分院诉阳新网湖生态种养殖有限公司通海水域污染损害责任环境民事公益诉讼案 10.江西省新余市渝水区人民检察院诉江西省新余市水务局怠于履行河道监管职责行政公益诉讼案 三、2020年度人民法院环境资源典型案例(2021年6月4日) 1.被告人张小建等11人盗掘古墓葬案 2.被告单位德清明禾保温材料有限公司、被告人祁尔明污染环境案 3.丰都县东洋国电站诉彭水苗族土家族自治县水利局行政处罚案 4.湖南省益阳市人民检察院诉夏顺安等15人非法采矿民事公益诉讼案 5.广东省广州市人民检察院诉广州市花都区卫洁垃圾综合处理厂、李永强固体废物污染环境民事公益诉讼案 6.广西壮族自治区来宾市人民检察院诉佛山市泽田石油科技有限公司等72名被告环境污染民事公益诉讼案 7.江西省上饶市人民检察院诉张永明、毛伟明、张鹭生态破坏民事公益诉讼案 8.江苏省南京市人民检察院诉王玉林生态破坏民事公益诉讼案 9.安徽省巢湖市人民检察院诉魏安文等33人非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案 10.河南省濮阳市人民政府诉聊城德丰化工有限公司生态环境损害赔偿诉讼案 四、黄河流域生态环境司法保护典型案例(2021年11月25日) 1.刘玄龙、张建君等十五人盗伐林木案 2.马尕文非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品案 3.陈卫强、董伟师等盗掘古墓葬案 4.买自强等6人污染环境案 5.濮阳市人民检察院诉山东巨野锦晨精细化工有限公司等环境民事公益诉讼案 6.新乡市生态环境局与封丘县龙润精细化工有限公司生态环境损害赔偿司法确认案 7.济南新时代家庭农场有限公司与济南市天桥区泺口街道办事处鹊山东社区居民委员会等确认合同无效纠纷案 8.碌曲县人民检察院诉碌曲县水务水电局行政公益诉讼案 9.灵宝豫翔水产养殖有限公司诉三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、灵宝市大王镇人民政府强制拆除案 10.石嘴山市惠农区人民检察院诉石嘴山市惠农区农业农村和水务局行政公益诉讼案

|

||

|

|

||

| 【关闭】 | ||

| |

||