让青春之花在基层沃土吐露芳华

-禹城法院青年干警史建明创新创业纪实

近日,在禹城市第二届“最美青年”评选活动候选名单上,禹城法院安仁法庭青年干警史建明赫然上榜,广大网民纷纷将关注的目光投向这个年青的90后。史建明是1991年6月生人,汉族,中共党员,潍坊市临朐县人,2014年考取选调村官,现任职于禹城法院安仁法庭书记员。他扎根基层法庭,脚踏实地,思想活跃,精力充沛,富有创造力,他积极创建社会管理新路径,创新司法便民庭审新方式,受到辖区人民群众赞誉。

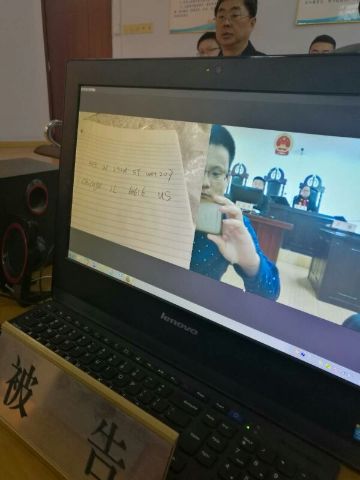

创新庭审方式:视频远程隔洋庭审跨国离婚官司

今年3月24日,禹城法院安仁法庭来了一位愁眉苦脸的年青人,他叫杨某勇,是来打离婚官司的,妻子结婚两年便去了美国芝加哥市打工,长达5年的时间里不与自己联系,一段婚姻已走到尽头。这离婚官司怎么打,他心里空落落的。因为他知道法律有规定,离婚官司当事人必须要见到本人才行。

接待他的正是史建明,了解杨某勇的情况后,史建明也感到为难,因为这种情况,在禹城法院审理的离婚案件中历史上还是第一遇到。经过多次与立案庭讨论,他想出了微信送达的想法。他多次走访原告,了解被告所有的亲戚朋友,最终多方辗转联系上被告的妹妹,从她那里找来了被告的微信号,通过被告的妹妹多次与被告交流沟通,被告最终同意了微信请求,他通过微信,将起诉状、举证通知书等诉讼材料送达给她,创新使用微信送达解决了送达这一难题。

史建明经过与被告本人的交流得知,虽然被告同意离婚,但她认为回国出庭打官司会丢掉工作,并且来回的费用太高,不同意回国出庭应诉。这让法院陷入两难境地:在离婚案件中,法律要求当事人亲自出庭,也可杜绝虚假离婚事件;另一方面,本案当事人确实存在出庭的困难。

对于这一难题,史建明也无时无刻不在思考解决办法。终于在与朋友QQ语音时,他创新的想到可以尝试利用现有的互联网技术条件,通过网络QQ远程视频开庭,在查阅大量资料后,发现网络视频开庭不违反法律规定,也能节省当事人的诉讼成本,在征得被告同意后,最终选择了远程视频开庭方式。4月6日,在安仁法庭同步视频直播,让原、被告在法官的主持下,在法院科技法庭通过电脑画面“隔空相望”、“隔空对话”,顺利地完成了开庭审理。事后,双方当事人对于安仁法庭创新工作方法,切实保护当事人合法权益的做法赞不绝口,这一创新做法也得到了上级法院的充分肯定。

据悉,如此跨度之下成功实现远程视频开庭,这在德州两级法院尚属首次,彰显禹城法院司法为民新形象,创新了开庭方式,提高了诉讼效率,同时节约了司法成本,真正实现了让数据信号多跑腿,让人民群众更满意的效果。

创建调解机制:“菜单式”调解为民解忧

下馆子吃饭需要点餐,你有见过诉讼调解服务也可以点餐的吗?如今,在禹城法院就推出了“菜单式”调解服务机制,群众遇到矛盾纠纷,先可以在人民法庭的诉讼对接服务中心所公示的人民调解员菜单式花名册中,挑选出自己认为最可靠的一位调解员,让其帮自己调处矛盾纠纷,而想出这个“点子”的人正是史建明。

邻里冲突、婚姻纠纷、婆媳隔阂、家长里短……这些“小事”时有在基层人民群众中发生,为把这些不和谐因素化解在萌芽中,将矛盾解决在基层。史建明建议院领导把有能力、有威信、有热心的居民代表、老党员、退休干部热爱调解工作的人员组织起来,经过统一的法律常识培训和考核合格后,聘请为“人民和事员”,参与到基层矛盾纠纷调解工作,他们由于对居民情况熟悉,在群众中威信高,调解起来容易抓住要点,理据分明,让人信服,为化解居民矛盾纠纷提供了有利的条件。

但在工作实践中,史建明发现,一些当事人在遇到矛盾纠纷需要人民调解员帮助调解时,有的当事人存在着人民调解员可能因为“人情”关系而调处不公的心理,使调解效果大打折扣,甚至直接拒绝调解,使本来可以通过调解而止争化纷的小矛盾、小案件仍然对簿公堂,浪费了司法资源不说,还不利用社会和谐。为了解决这个问题,史建明在认真研究学习《人民调解法》、《山东省多元化解纠纷促进条例》法律规定基础上,经过一番认真思考,他充分尊重纠纷当事人意愿,创新建立了“菜单式”人民调解服务机制,把内容包括调解员简要介绍、调解特长、联系方式等主要信息,精心制作成菜单式花名册,供当事人自主选择。同时法官还会根据纠纷类型、难易程度,为当事人提供一份调解员推荐名单,帮助当事人选择到合适的调解员,如双方未能选定或选择不一致时,才由法官指定调解员调解。这样一来,群众之间有矛盾纠纷,可自行在“人民和事员”名单中挑选调解员,就可享受到专业的优质的调解服务。近日,安仁镇某村的刘某和张某因相邻权纠纷,到禹城法院安仁法庭诉讼对接服务中心,双方不约而同挑选了自己信得过的调解员刘方平帮助调解,由于双方当事人都信任刘方平,调解效果十分明显。

据悉,自实行自主选择调解员调解机制以来,禹城法院诉调对接服务中心共排查受理调处矛盾纠纷259件,调解率、结案率100%,调解成功率达99.43%。

创举温情司法:多为人民群众干实事。

在基层法庭工作,事情纷繁复杂,需要经常与老百姓们打交道,有时候百姓们的不理解也会让史建明伤心不已。但些坎坷并没有让他忘记当初来基层法庭的初心,“多为老百姓们干实事。”所以,只要百姓们找到法庭,依赖法庭,他都愿意尽自己最大的能力帮大家排忧解难。

今年年初,安仁法庭来了一位瘦瘦弱弱,穿着破旧衣服的老人。史建明见状赶紧把老人请到屋里,耐心地听取老人的诉求。原来,老人是安仁某村的村民,老伴去世后,一个人孤苦伶仃,再加上身体孱弱,就想和子女们住到一起,彼此好有个照应。没想到,子女们却在赡养分工上出现了分歧,谁也不想“吃亏”,多拿钱。原本应该儿孙绕膝,尽享天伦之乐的时候,却成了儿女们眼中的“多余人”,在各处不受待见,老人一气之下将四个儿女告上法庭。

听完老人的哭诉,史建明气愤四个子女不孝做法的同时,又为老人的未来感到深深的担忧。因为他想到,如果简单地判罚,子女们觉得“丢了面子”,与老人必然结下“疙瘩”。亲人之间“水火不容”,仅仅靠“冰冷的”判决书来维系彼此的关系,没有亲情呵护的老人,依然谈不上安度晚年,所以找准矛盾的症结,解开这个“疙瘩”,才是解决问题的关键。为此,史建明多次走访老人的四个子女,摆事实,讲道理,以案释法,做他们的思想工作,并且阐明不赡养老人应承担的法律后果。为了彻底打开彼此的心结,他又联系了村支书和老人的亲戚,把大家拉到一起,谈心交流,经过他的努力调解,四个子女当即表示一定好好挣钱,力行孝道,承担起照顾老人的责任,保证父亲晚年幸福。一份调解书,让受尽沧桑的老人感受到世间还有温暖;一份调解书,让老人的脊背变得挺拔,生活继续充满了希望;一份调解书,塑造的不仅仅是法院和法官的形象,更是对老百姓的关怀与帮助。